自社サイトのコンセプトはしっかりと決まっていますか?

実は、Webサイトのコンセプトを明確に答えられる企業は意外と少ないものです。自社サイトがどのような目的で運営され、どのようなメッセージを伝えたいのかを決めることは、非常に重要です。

今回は、Webサイトのリニューアルや新規構築を検討している担当者の方々に向けて、Webサイトのコンセプトを決定するためのフレームワークを5つご紹介します。これらを参考に、効果的なWebサイトの方向性を定めましょう!

目次

1:Webサイトコンセプト設計の必要性とその理由

-なぜWebサイトのコンセプト設計が重要なのか?

2:コンセプト設計を立てる前に

-Webサイトリニューアルの方向性をあらかじめ決めておく

-コンセプトを決めるには、まず自社を知ることから

3:Webサイトのコンセプト設計に役立つ5つのフレームワーク

-ロジックツリー

-3C分析

-SWOT分析

-STP戦略

-AIDMA

4:まとめ

1.Webサイトのコンセプト設計の必要性とその理由

なぜWebサイトのコンセプト設計が重要なのか?

Webサイトのコンセプト設計は、そのサイトが目指す目的や伝えたいメッセージを明確にするための土台です。コンセプトが不明確だと、デザインやコンテンツに一貫性がなくなり、訪問者が混乱する原因になります。

また、コンセプト設計はターゲットオーディエンスとのコミュニケーションを円滑に進める役割も果たします。具体的なペルソナを設定し、そのニーズや期待に応じたコンセプトを作ることで、メッセージを効果的に伝えることができます。さらに、SEO対策にも良い影響を与えます。明確なコンセプトがあれば、関連キーワードの選定やコンテンツの最適化がスムーズになり、検索エンジンでの評価が高まります。

加えて、コンセプト設計はプロジェクト全体の効率化にも貢献します。関係者全員が共通のビジョンを持つことで、デザインや開発の決定がスムーズに進み、無駄な修正や方向転換を減らすことができます。これにより、リソースの節約や納期の短縮が実現します。

このように、Webサイトのコンセプト設計は、単なるデザインの一部ではなく、サイトの成功を左右する重要な要素です。ユーザーが求める情報や体験を提供するためには、戦略的にコンセプトを設計して、サイト全体の方向性を定めることが不可欠です。

2.コンセプト設計を立てる前に

Webサイトリニューアルの方向性を決めておく

やみくもにWebサイトリニューアルを検討していませんか?

この記事を読んでいる方々の中には、以下のような理由でWebサイトのリニューアルを検討している方も多いのではないでしょうか。

- 前回のリニューアルから一定の時間が経過したため

- デザインが時代遅れに感じるため

- 競合他社がWebサイトに注力し始めたため

- ユーザーにとって使いづらいのではないかと感じたため

- 最新のWebサイトデザインやトレンドを取り入れたいと思ったため

結論として、上記の理由だけでWebサイトの新規構築やリニューアルを行うことは必ずしも推奨できません。

その理由は、コンセプトがしっかりと設定されていない新規構築やリニューアルは、Webサイトが期待した成果を上げにくくなるからです。ただやみくもにWebサイトのコンテンツを増やしたり、便利な機能を追加しても、競合他社がすでに同じことを行っていたり、ユーザーのニーズに合っていなければ、無意味になってしまいます。

コンセプトを決めるには、自社を知ることから

コンセプトを決める際に重要なのは、現在の自社事業やWeb上での取り組みがどのような状態にあり、どんな課題を抱えているのかを徹底的に分析することです。自社の現状をしっかり分析することで、Webサイトで実現すべき目的や掲載すべき情報が明確になります。この分析をもとにすることで、成果に結びつきやすいWebサイトのコンセプトを設定することができるのです。

また、自社の分析においては、フレームワークを活用することで、スムーズかつ論理的に分析を進めることができます。次の章では、実際に弊社でお客様に企画を提案する際に使用しているフレームワークをご紹介したいと思います。

3.Webサイトのコンセプト設計に役立つ5つのフレームワーク

■ロジックツリー

【概要】

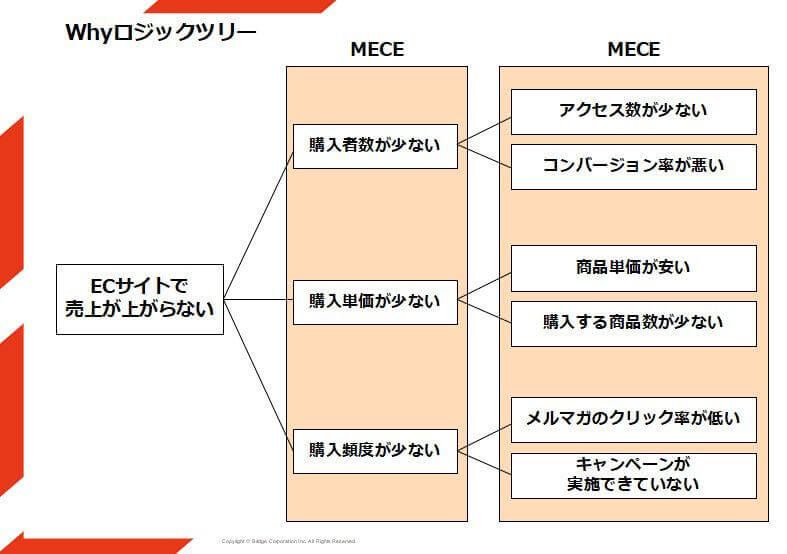

ロジックツリーは、1つの問題や課題に対して原因を論理的に洗い出し、解決策を導き出すためのフレームワークです。問題や課題をツリー状に分類し、細かい原因や解決策を明確にすることが目的となります。特に、5階層まで掘り下げて分析を行うと、より精度の高い結論にたどり着けると言われています。

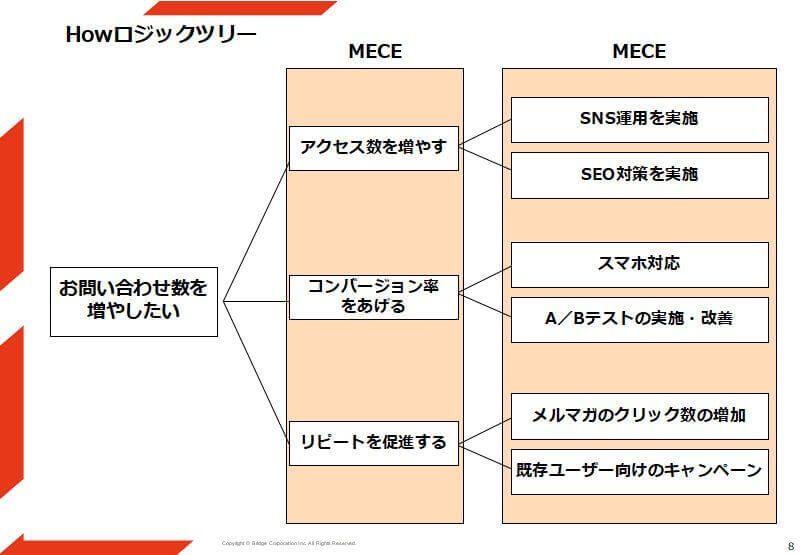

ロジックツリーには大きく分けて、WhyロジックツリーとHowロジックツリーの2種類があります。

- Whyロジックツリー

問題の原因を掘り下げるための手法です。問題の本質的な原因を特定する際に有効です。例えば、売上が減少している原因を探る場合、Whyロジックツリーを使ってその原因を階層的に掘り下げていきます。 - Howロジックツリー

問題に対する解決策を掘り下げるための手法です。問題を解決するための具体的なアクションプランや方法を見つける際に有効です。例えば、売上減少を解決するために何をすべきかを段階的に導き出すために使用します。

このように、ロジックツリーは問題をより深く理解し、解決策を明確にするための強力なツールです。

【事例】

購入率の低いECサイトの場合

お問い合わせ数の少ないコーポレートサイトの場合

【注意点】

ロジックツリーを効率的に活用するためには、2つの重要な注意点があります。

- 各階層の内容がMECEであること

MECE(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive)は、「重複せず、漏れなく」という意味です。この原則を守ることで、ロジックツリーの各階層に重複や漏れがなくなり、整理された状態を作り出すことができます。MECEを意識すれば、問題を漏れなく分析し、解決策を重複せずに見つけやすくなります。例えば、売上減少の原因を特定する際、価格、マーケティング、競合環境、顧客層など、各要因を重複せずに、すべて網羅的に挙げることが重要です。 - 各階層の内容を同じレイヤーに合わせる

各階層の要素が同じレベルでないと、MECEの原則を満たすことができず、ロジックツリーの分析が複雑になったり、効率が悪くなります。各階層は同じレベルで細分化することが重要です。例えば、問題の原因を掘り下げる際には、原因を細分化していく過程で、すべての要素が同じ粒度である必要があります。もし、一部の階層が抽象的で、他の階層があまりにも詳細すぎると、分類が難しくなり、分析が不明確になってしまうので注意が必要です。

この2つの注意点を守ることで、ロジックツリーを効果的に使い、問題解決に向けて確実で精度の高い分析を行うことができます。

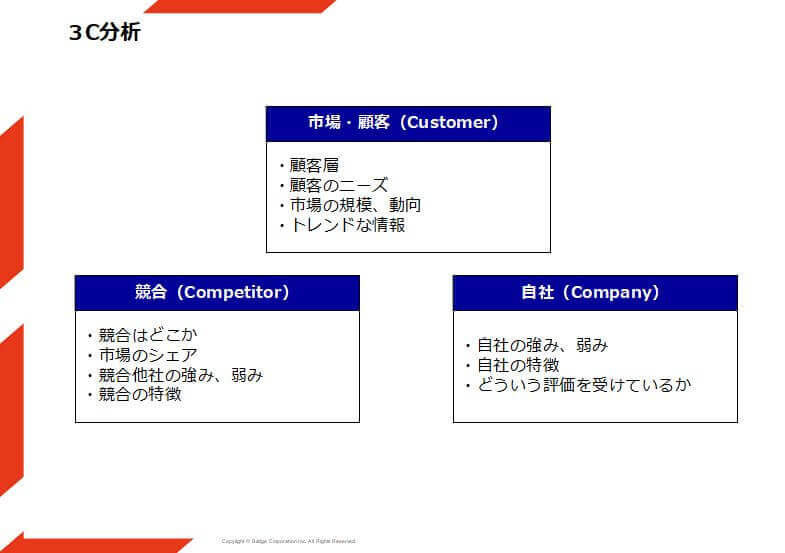

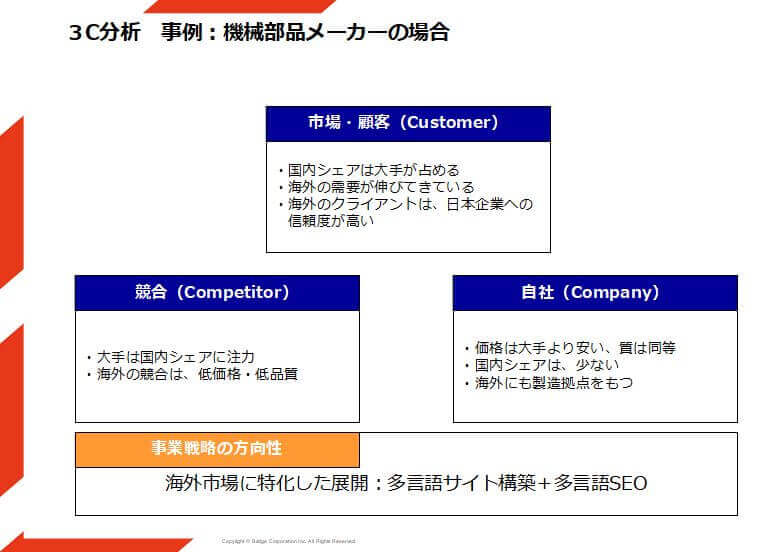

■3C分析

【概要】

3C分析とは、市場などの外的要因、競合他社の分析、自社の分析から自社の戦略を導き出す分析手法です。3Cは「市場・顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の頭文字から取っています。

- 市場・顧客(Customer)

市場ではどのような傾向・特徴があるのか、顧客のニーズやウォンツを把握することが重要です。自社のWebサイトに訪れるユーザーがどのような情報を求めているのか、その動向や傾向を分析します。 - 競合(Competitor)

自社と比較して、競合がどのような特徴や強み、弱みを持っているのかを把握します。競合の戦略を理解することで、自社の差別化戦略を立てることができます。 - 自社(Company)

自社の特徴、強み、弱みを明確にし、どのような立ち位置にあるのかを分析します。自社の資源や能力を活かして、競争優位性を築くための戦略を練ることができます。

【事例】

機会部品メーカーの場合

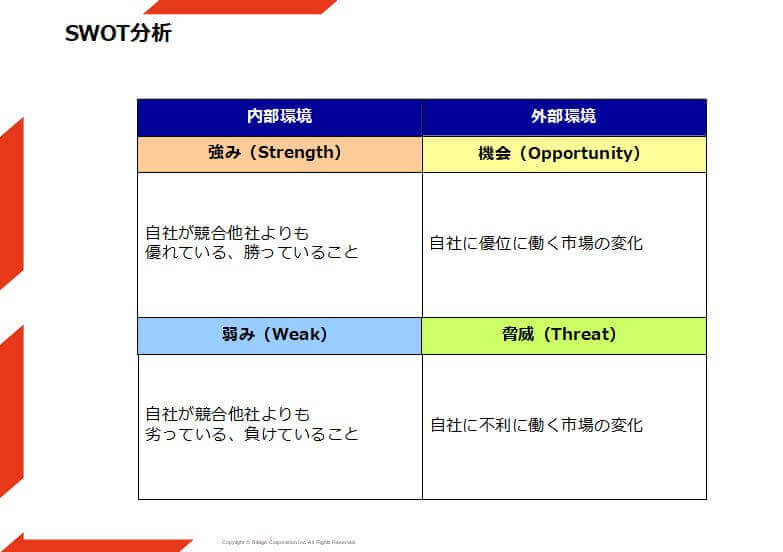

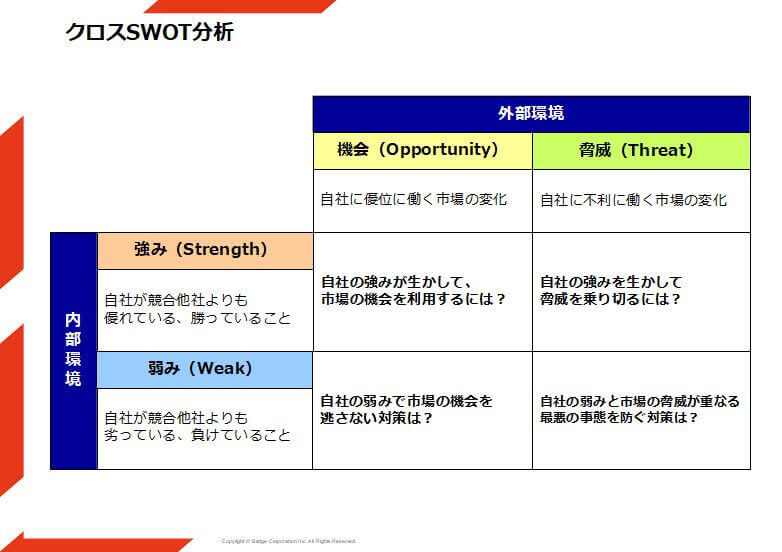

■SWOT分析

【概要】

SWOT分析とは、企業や事業の戦略策定、マーケティング戦略を考える際に使われます。自社の外部要因・内部要因を「強み (Strengths)」、「弱み (Weaknesses)」、「機会 (Opportunities)」、「脅威 (Threats)」 の4つのカテゴリーに分類しかけあわせることで経営戦略を考えるフレームワークになります。

SWOT分析は、企業戦略を策定する際に非常に有効なフレームワークであり、各要素を組み合わせて考えることが一般的です。このプロセスを「クロスSWOT分析」と呼び、強み、弱み、機会、脅威を掛け合わせることで、戦略を深く分析・構築することができます。

具体的には、以下のように各要素を組み合わせて考えます。

- 強みと機会(Strengths and Opportunities)

自社の強みを市場の機会にどう生かしていくかを考えます。例えば、技術力やブランド力を活かして、今後伸びる市場に進出する戦略などです。

→ 例:独自の技術を持っている企業が、新しい市場のニーズに応える製品を開発する。 - 強みと脅威(Strengths and Threats)

自社の強みを活かして外部の脅威に立ち向かう方法を考えます。例えば、競合の新たな登場や市場の変化に対して、どのように自社の強みで対応するかを戦略として組み立てます。

→ 例:強固なブランド力を活かして、競合が進出しにくい市場を守る。 - 弱みと機会(Weaknesses and Opportunities)

自社の弱みを克服するために、外部の機会をどのように活用するかを考えます。例えば、組織の効率化を進めるために、外部のパートナーシップや新しい技術の導入を検討することが考えられます。

→ 例:新たな技術を導入して、プロセス改善を進めることで競争優位を築く。 - 弱みと脅威(Weaknesses and Threats)

自社の弱みと外部の脅威に対する個別の対策を考えます。弱みをそのまま放置せず、脅威と被らないように防ぐための対策を講じることが重要です。

→ 例:市場シェアが減少している企業が、価格競争に巻き込まれないために、サービスの差別化を図る。

クロスSWOT分析を通じて、各要素を組み合わせて戦略を具体化することで、より実効性の高いアクションプランを策定することが可能になります。

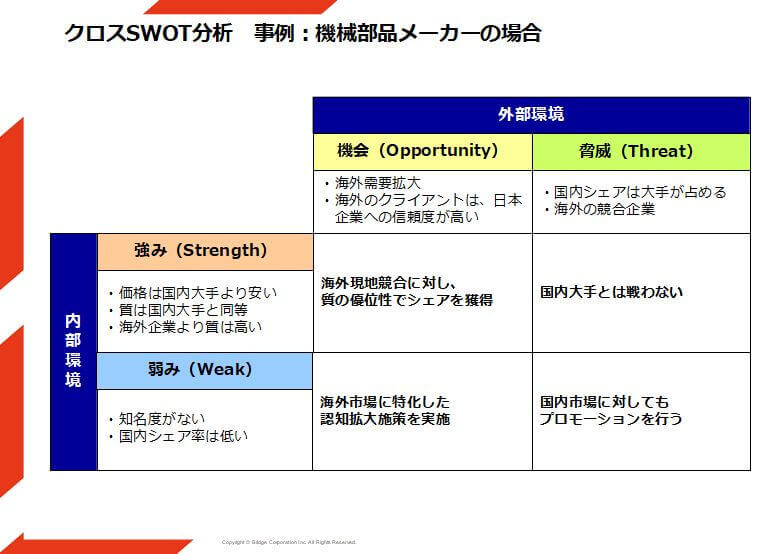

【事例】

機械部品メーカーの場合

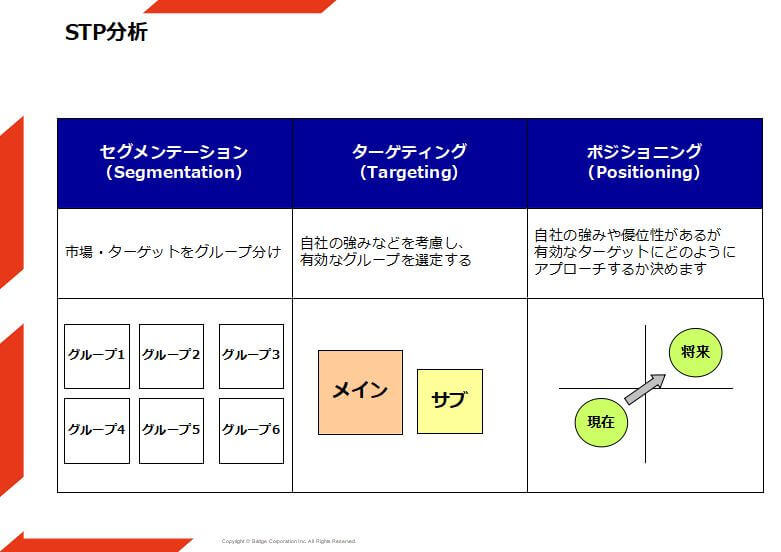

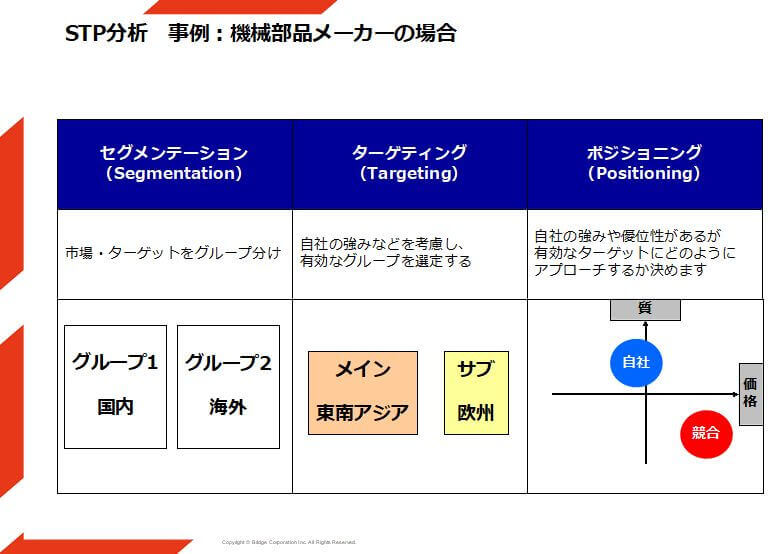

■STP分析

STP分析は、企業の事業戦略や商品・サービスのマーケティング戦略において、市場における有利なポジションを見つけ出すために使用されるフレームワークです。STPは、「セグメンテーション(Segmentation)」「ターゲティング(Targeting)」「ポジショニング(Positioning)」の3つのステップに分かれており、それぞれの過程を通じて競合に対して優位に立つ戦略を構築します。

1. セグメンテーション(市場細分化)

市場やターゲットを細かく分類することから始まります。代表的な分類方法には、以下のようなものがあります:

- 人口統計的分類(年齢、性別など)

- 地理的分類(地域、人口密度など)

- 行動的分類(購買状況、使用頻度など)

- 心理的分類(ライフサイクル、価値観など)

これらの要素を基に、ターゲットとなる市場をセグメントごとに特定します。

2. ターゲティング(標的市場の決定)

セグメンテーションで分けた市場の中から、どの市場を狙うかを決定します。ターゲティングの方法としては、以下の戦略があります:

- 無差別型戦略(Undifferentiated Marketing):全ての市場に対して、同じ商品・サービスを提供する。

- 差別型戦略(Differentiated Marketing):異なる市場に適応した個別の商品・サービスを提供する。

- 集中型戦略(Concentrated Marketing):市場の中の特定のセグメントに絞って商品・サービスを提供する。

どの戦略を採用するかは、企業のリソースや市場の特性に応じて決定します。

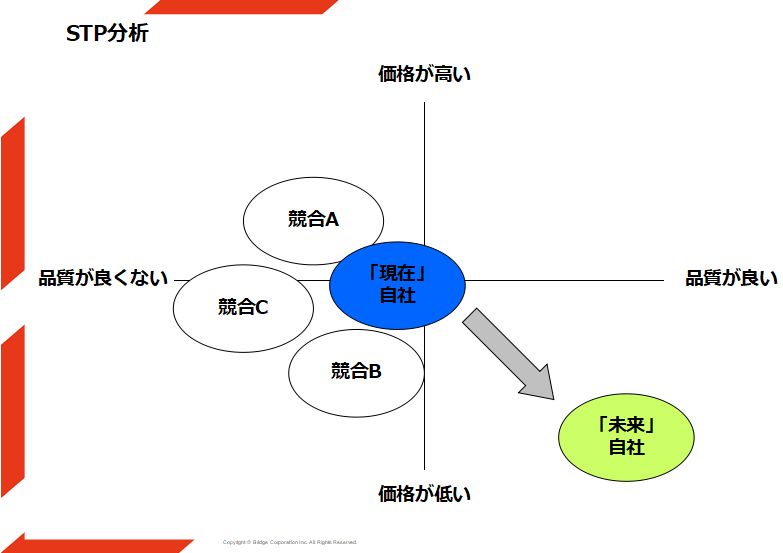

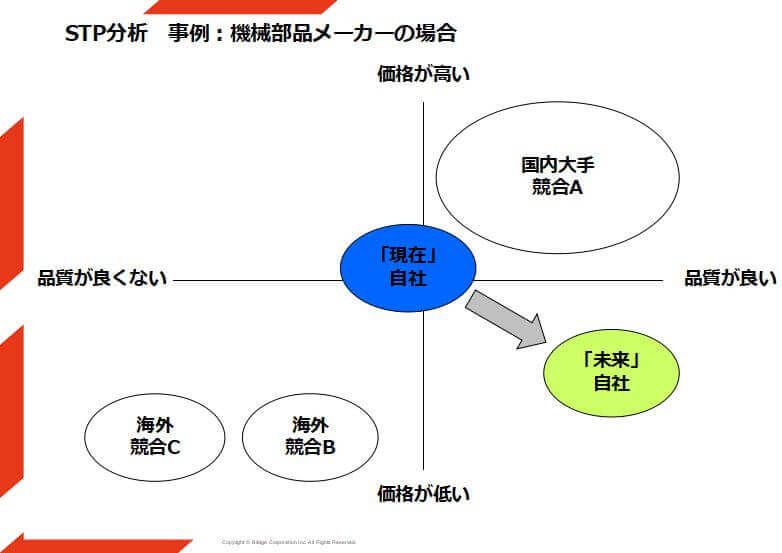

3. ポジショニング(自社の立ち位置の明確化)

ターゲティングが決まった後は、その市場・ターゲットに対して、どのような商品・サービスを提供し、どんな価値を提供できるかを決定します。ポジショニングでは、市場の価値軸を選定し、その軸に基づいて競合他社と自社を比較します。ポジショニングの際、評価軸が多すぎると、かえってポジションが曖昧になることがありますので、重要な軸に絞って戦略を策定することが重要です。

STP分析を通じて、競合よりも優位に立つための明確なポジショニングを築くことができます。

【事例】

機械部品メーカーの場合

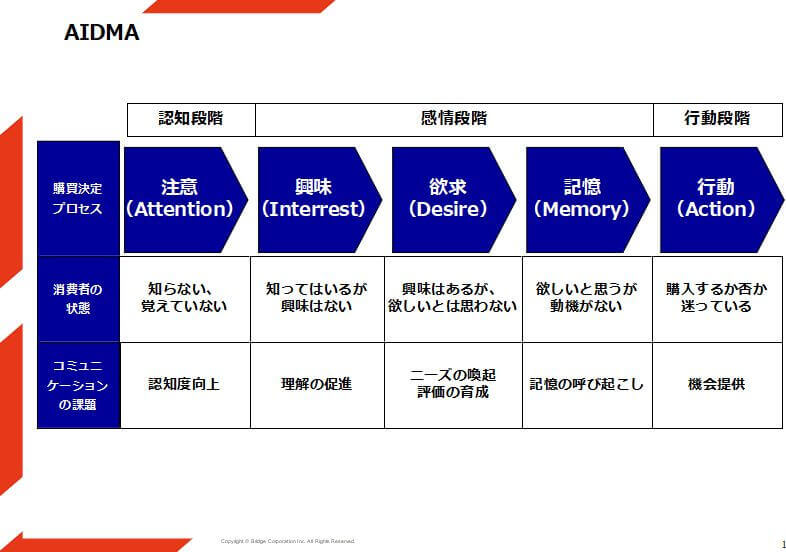

■AIDMA

AIDMAは、消費者の購買決定プロセスを理解するためのフレームワークで、5つの段階を通じて購買行動を説明します。各段階は以下の通りです:

- 注意(Attention):消費者が商材やサービスに気づく段階です。ここで重要なのは、消費者の注意を引くことです。

- 興味(Interest):商材に対して消費者が興味を持ち、もっと詳しく知りたいと思う段階です。この段階では、消費者が製品の特徴や利点について関心を持つことが求められます。

- 欲求(Desire):消費者が商材を欲しいと思う段階です。商品が自分のニーズや願望に合致していると感じる時、消費者は購買意欲を強く持ちます。

- 記憶(Memory):消費者が商材の情報を記憶する段階です。広告やプロモーションが記憶に残り、購買決定を後押しします。

- 行動(Action):消費者が実際に購入する段階です。この段階で、消費者は購入という行動を実行に移します。

AIDMAは、消費者が商材を知ってから購買を決定するまでのプロセスを、比較・検討を重ねる商材に適したフレームワークです。商材の購入に時間がかかる場合や、消費者が様々な情報を基に選択肢を絞り込む場合に特に効果的に使用されます。

【事例】

4.まとめ

ターゲットに響くWebサイト制作は、ブリッジコーポレーションへ

今回ご紹介したフレームワークは、慣れていない方でも簡単に実践できる内容です。これを試していただくことで、自社の事業やWebサイトの課題を発見し、次のWeb戦略のコンセプト作成に役立てることができるでしょう。

大阪に拠点を持つ、株式会社ブリッジコーポレーションでは、単なるサイト制作にとどまらず、ターゲットに響くデザインやコンテンツ設計を重視し、成果につながるホームページを構築します。公開後も、アクセス状況やユーザーの動向を分析し、効果的な改善策を提案することで、継続的な成長を支援します。

ご自身での実施が難しい場合や、さらに専門的な分析を希望される場合は、ぜひお気軽にご相談ください。Webサイト無料診断も行っておりますので、サポートさせていただきます。

Related 関連記事

Popular よく読まれている記事

カテゴリーから探す

タグから探す

- 集客

- HP

- ホームページ

- 補助金

- 業務効率化

- システム

- WEB制作

- Web広告

- Webコンテンツ

- CMS

- ホワイトペーパー

- オウンドメディア

- コンセプト設計

- GDPR

- リブランディング

- 採用サイト

- キャンペーンサイト

- ランディングページ

- LP

- コーポレートサイト

- SEO対策

- RFP

- サービスサイト

- 周年記念サイト

- Google Analytics 4

- ルッカースタジオ

- Looker Studio

- アクセス解析

- GA4

- WAF

- セキュリティ対策

- DX

- ブランディングサイト

- ポータルサイト

- 企画デザイン部

- サイト制作

- ホームページ制作

- サイトリニューアル

- 企業キャラクター

- キャラクター

- マーケティング

- 制作秘話

- 診断コンテンツ